Haus- und Hofgeschichte

Dieser Text basiert im Ursprung auf dem Genderkinger Heimatbuch. Die Genehmigung zur freien Verwendung der Texte dieses Buches wurde, sofern der Persönlichkeitschutz beachtet wird, von den Autoren pauschal für dieses Wiki erteilt. Bei einer weiteren Verwendung außerhalb dieses Wikis ist ggf. die Genehmigung der Autoren einzuholen.

Die nachfolgenden Angaben sind aus folgenden im Staatsarchiv Augsburg aufbewahrten Quellen entnommen:

- Kataster des Rentamts Donauwörth von 1830 - 1961, Protokollbücher des Landgerichts Donauwörth von 1803 - 1862

- Güterbeschreibungen des Klosteramts Genderkingen von 1694 mit Nachträgen bis circa 1800

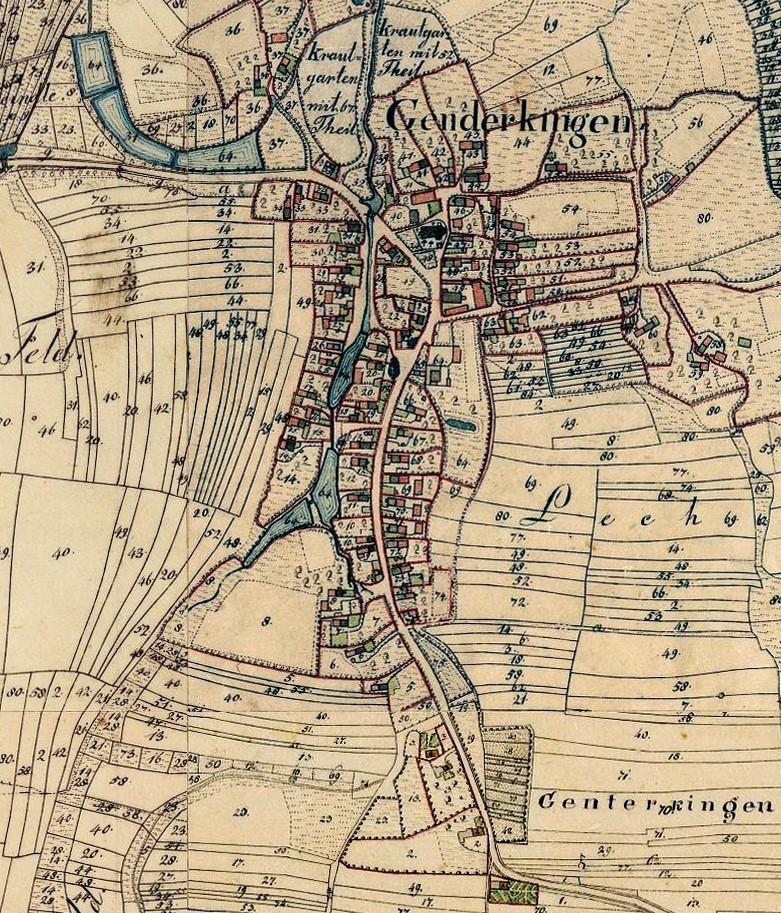

Ortsplan Genderkingen aus dem Jahre 1814 mit eingetragenen Hausnummern

Uraufnahme;© Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern 2009 Legende

Die Nummern auf den Flurstücken sind identisch mit den Hausnummern der jeweiligen Besitzer.

Die ältesten Höfe

In der Grundherrschaft des Mittelalters gab es in jedem Dorf stets einen Hof, der vom Grundherrn selbst oder von seinem Beauftragten, dem „Meier", verwaltet wurde. Bei dem Meierhof Genderkingens handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Hausnummer 48, den „Kirchenbauer", wofür schon dessen zentrale Lage spricht. Schon früh, also vor dem Einsetzen der urkundlichen Überlieferung 1280, ist dieser Hof aufgeteilt worden. Die Unruhen des Mittelalters und der alles vernichtende Dreißigjährige Krieg lassen eine genaue chronologische Bestimmung nicht mehr zu.

Nach 1648 stoßen wir noch auf 4 „Urhöfe", die schon bald im Laufe der Jahre in verschiedenen Anwesen aufgingen. Nur durch eine mühsame Analyse der Flurbesitzungen kombiniert mit Hinweisen aus klösterlichen Güterbeschreibungen, Einwohnerlisten, etc. waren diese Höfe zu rekonstruieren. Es handelt sich dabei um folgende:

1. Der Hof des Egidy Digl:

Er setzte sich zusammen aus dem einstigen Meierhof Hausnummer 48 („Kirchenbauer", Kirchplatz 4), aus Hausnummer 49 („Wirt", Hauptstr. 1), sowie Nr. 34 („Schweizerle”, Donauw. Str. 11) und wahrscheinlich Nr. 25 (ehemaliges Anwesen Augustin, Bachstraße 14).

2. Der Hof des Martin Böhm:

Dieser Hof ging über in Hausnummer 69 („Hauserle", Hauptstr. 15) und die Hausnummern 14 („Wirumle", Anwesen ist eingegangen) und 12 („Flammensbeck", Hauptstr. 10), wobei auf letzterem die Hofstatt lag.

3. Der Hof des Georg Eysele:

Er teilte sich im Laufe der Zeit in die Anwesen Hausnummern 2 („Schäffler”, Hauptstraße 48), 58 („Höflebauer", Lechstraße 20) und 53 („Stapfenhannes", Bäckerstraße 3), auf welchem die Hofstelle lag.

4. Der Hof des Adam Frost:

Dieser Urhof halbierte sich zu den Anwesen Hausnummer 70 und 71, heute bekannt unter „Kropp" (Hauptstr. 17) und „Veitl" (Hauptstr. 19).

Neben diesen Höfen existierten natürlich eine Reihe von Kleinanwesen, sogenannten „Sölden", die von Landwirtschaft allein nicht leben konnten und auf Nebenerwerb angewiesen waren. Auf diese Tätigkeiten lassen sich Hausnamen wie Bäck, Schneider, Weber, Schuster, Schäffler, Metzger, Schreiner, Schmied, etc. zurückführen.

Die Unterscheidung in Höfe und Sölden war von Bedeutung für die Besteuerung, wobei die Bauerngüter entsprechend der Hofgröße noch differenziert wurden in Ganzhöfe, Halbhöfe, Viertelhöfe und Achtelhöfe.

Genderkingen und seine Hausnummern

Im Dezember 1784 sind „bey Gelegenheit des Durchmarsches der kaiserlichen Truppen nach den Niederlanden" alle Häuser in Genderkingen numeriert worden. Diese Hausnummern, die heute nur noch mit Mühe korrekt den Höfen zugeordnet werden können, behielten ihre Gültigkeit bis Anfang des 19. Jahrhunderts, als irgendwann zwischen 1810 und 1830 der Ort neu durchgezählt und entsprechend geänderte Hausnummern zugewiesen wurden. Über diesen Vorgang gibt es keine Aufzeichnungen, weshalb hier bei vielen Höfen die nachweisbare Chronik abreißt!

Fortan setzte man die Numerierung nach dem zeitlichen Prinzip fort: d.h. jedes neu erbaute Haus erhielt die nächste Ziffer in der Zahlenreihe. Ein Haus mit der Nr. 100 wurde demnach später errichtet als z.B. Nr. 85. Bisweilen wurden auch Bruchzahlen vergeben, wenn ein Haus in unmittelbarer Nähe zu einem bereits bestehenden Anwesen erbaut wurde, z.B. schließen sich im Ortsbild die Hausnummern 4 1/2,41/3,41/4 , usw. an Nummer 4 (Gemeinde) an.

Ab circa 1930 begann man im Zuge des dörflichen Anwachsens, der Hausnummer einen Straßennamen voranzustellen. Dabei gab es neben Hauptstraße, Donauwörther Straße, Lechgasse, Bachgasse und Kirchgasse auch den Kirchenwinkel, den Wertachweg (heute „Raiffeisenstraße"), die Judengasse (heute „Bäckerstraße") und die Frühlingsstraße (später Rosengasse genannt, heute „Schloßstraße" und „Kapellstraße").

Fast 140 Jahre lang behielten somit diese Hausnummern ihre Gültigkeit, bekannt sind sie vielen Hofbesitzern heute noch. Erst am 1. 2.1961 setzte die Gemeinde die alten Nummern außer Kraft und nahm eine neue Numerierung der Häuser nach ihrer Lage im Dorf und dem Standort innerhalb einer Straße vor. Letzte Unstimmigkeiten wurden 1993 ausgeglichen. Nachfolgende Hausnummernangaben in dieser Häuserchronik beziehen sich stets auf die alten Nummern.

Vorwort zur Häusergeschichte

In der folgenden "Häuserchronik" soll in kurzen Zügen die Geschichte der einzelnen Häuser und Anwesen Genderkingens beschrieben werden. Berücksichtigt wurden alle Häuser Genderkingens, die vor Beginn des ersten Weltkrieges erbaut wurden und im Katasterverzeichnis aufgeführt sind (bis Hausnummer 122). Zum Teil konnten die Besitzer der Sölden und Höfe in Genderkingen bis ins 17. Jahrhundert zurück ermittelt werden. Eine lückenlose Rekonstruierung war jedoch oft nur bis ins 18. Jahrhundert möglich. Die Tatsache, daß sich zwischen 1784 und 1830 die Hausnummern änderten, sowie Lücken in den Heiratsmatrikeln der Pfarrei Genderkingen in diesen Jahren, ließen Versuche, die Hofchroniken bis 1694 zurückzuverfolgen, in vielen Fällen scheitern.

Wesentliche Grundlage für die Häusergeschichte waren die ab 1830 von einer speziellen Steuerkommission erstellten sogenannten „Kataster". Für jede Hausnummer findet sich hierin eine Auflistung sämtlicher Flurbesitzungen mit Angaben zu etwaigen Änderungen der Eigentumsverhältnisse. Diese „Grundbücher" wurden mittels mehrbändiger Umschreibhefte und Neuauflagen ständig aktualisiert und bilden somit den Grundstock für die Nachforschungen zur Geschichte eines Anwesens. Auffallend ist in Genderkingen ein enorm häufiger Besitzerwechsel. Vor allem die Besitzer der Kleinanwesen (Sölden), die den Großteil in der Häuserstruktur unseres Dorfes ausmachten, wurden durch die ungünstigen landwirtschaftlichen Bedingungen (z.B. ständige Überschwemmungen) immer wieder in Geldnot gebracht und aufgrund einer allgemein desolaten Kreditlage im 19. Jahrhundert zum Verkauf ihres Anwesens gezwungen. Als Auslöser „auf d'Gant" (d.i. zur Zwangsversteigerung) zu kommen, genügte für einen Bauern, daß seine Pferde verendeten. Ein altes Sprichwort meint dazu:

- „Weiber sterba, koi Verderba.Gäul verrecka, de'sch a Schrecka!

Oft erwarben gewerbsmäßige „Gutszertrümmerer" den Gesamtbesitz und veräußerten diesen Stück für Stück, um mehr Gewinn zu erzielen. Als „Immobilienmakler" tauchen dabei mehrmals jüdische Händler auf, die zwar Besitzer aber meist nicht Bewohner des Anwesens wurden. Dazu zählten z. B. Jodei Nebel von Harburg, Isaak Luchs von Buttenwiesen, Salomon Ullmann, Gerson Guggenheimer, Salomon Löb Weilheimer, u. a.. Die Abhängigkeit von Geldverleihern, die Notwendigkeit zum Tausch des Anwesens gegen ein kleineres aus momentanen finanziellen Schwierigkeiten, sowie Zwangsversteigerungen waren Umstände, die sich mit Gründung der Darlehenskassen, allen voran der Raiffeisengenossenschaften, schlagartig besserten.

Hinweise zum Lesen der Häuserchronik

Das Wort „Hausnummer" erscheint im Text abgekürzt mit „HN". Ein angegebenes Datum bezieht sich jeweils auf die notarielle Verbriefung, nicht auf den Grundbucheintrag und nicht auf kirchliche Daten. Große Preisdifferenzen beim Ankauf und Verkauf eines Anwesens deuten oft auf den Ausbruch von Grundstücken aus dem Gesamtbesitz hin. Die Markwährung wurde 1876 eingeführt, wobei einem Florentiner Gulden (stets abgekürzt mit „fl.") circa 1,76 Mark entsprach, abgekürzt „M", „GM" („Goldmark") oder „RM" („Reichsmark"). Was die Schreibweise der Namen betrifft, so findet sich vor 1880 kaum eine einheitliche Rechtschreibung. Es gilt: „F" wie „V" (z.B. Foag/Voag), „ei" wie „ai", „m" wie „mm", „ö" wie „ä" oder „e" (z.B. Böck/Bäck/Beck), „ü" wie „i" (z.B. Müller/Miller), „s" wie „ß", „-1" wie „-el", „-r" wie „-er",und ähnliches.

Liste der Hausbesitzer nach dem Steuerkataster von 1830/1840

Hausnummern 1-50

| Haus-Nr. | Hausname | Besitzer | Hofbezeichnung | Grundfläche in Tgw. |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Zollhäusler | Lorenz Lichtenberger | Viertelhof | 25,41 |

| 2 | Feldbacher | Jakob Furtmayer | Halbhof | 58,30 |

| 3 | Schuhjoseph | Joseph Lachermaier | Sölde | 14,54 |

| 4 | Das Hirtenhaus | Die Gemeinde | 599,09 | |

| 4 1/2 | ||||

| 4 1/3 | ||||

| 4 1/4 | ||||

| 4 1/5 | ||||

| 5 | Moritzenmichl | Michael Lachenmaier | Sölde | 16,93 |

| 5 1/2 | ||||

| 6 | Altenbader | Michael Dreyer | Sölde | 17,93 |

| 7 | Oberer Bäck | Joseph Strobl jun. | Sölde | 21,25 |

| 8 | Burgei | Joseph Strobl sen. | Sölde | 37,71 |

| 8 1/2 | Agatha Furtmaier | Leerhaus | 0,07 | |

| 9 | Schneiderveri | Xaver Baßmann | Sölde | 17,94 |

| 10 | Krepleweber | Georg Furtmaier | Sölde | 22,79 |

| 11 | Schultoni | Franz Buchschuster | Sölde | 22,65 |

| 12 | Bäckennazi | Andreas Werner | Sölde | 25,72 |

| 13 | Schäffler | Johann Stepperger | Sölde | 14,28 |

| 14 | Würmle | Theresia Brunnhuber | Sölde | 20,94 |

| 15 | Pfeifferlipp | Johann Traber | Sölde | 29,24 |

| 16 | Schreiner | Michael Stepperger | Sölde | 16,23 |

| 17 | Bäckentoni | Anton Schmid | Sölde | 13,90 |

| 18 | Kramer | Dominikus Senninger | Sölde | 5,82 |

| 19 | Metzger | Xaver Foag | Sölde | 48,31 |

| 20 | Gögel | Creszentia Förg | Sölde | 12,26 |

| 21 | Schmelzle | Anton Ernst | Sölde | 16,30 |

| 22 | Schmid | Joseph Scheukopf | Sölde | 14,45 |

| 23 | Schule | Die Gemeinde | 15,79 | |

| 24 | Prinzersepp | Joseph Müller | Sölde | 37,17 |

| 24 1/2 | ||||

| 25 | Krammer | Philipp Ablaßmeier | Sölde + Achtelhof | 25,89 |

| 26 | Schwabenschuster | Georg Lippen | Sölde | 4,95 |

| 27 | Kurleuen | Georg Berchtenbreiter | Sölde | 15,52 |

| 28 | Alterwirth | Mathias Eckmaier | Sölde | 12,16 |

| 28 1/2 | ||||

| 29 | Bauernadam | Johann Braßler | Sölde | 28,52 |

| 30 | Bachkaspar | Kaspar Dreyer | Sölde | 9,85 |

| 31 | Brücklemaurer | Jakob Pröll | Sölde | 5,50 |

| 32 | Heiß | Ignatz Harsch | Sölde | 10,88 |

| 33 | Schwarzenmaurer | Joseph Traber | Sölde | 13,57 |

| 34 | Schweizerle | Martin Böck | Sölde + Achtelhof | 31,65 |

| 34a | ||||

| 34 1/2 | ||||

| 34 1/3 | ||||

| 34 1/4 | ||||

| 35 | Bänder | Max Stürper | Gnadenhaus | 0,41 |

| 36 | Kollerbald | Willibald Ernst | Sölde | 19,42 |

| 37 | Strobl | Jakob Lohmüller | Gut | 62,44 |

| 38 | Stoffljackl | Michael Mak | Fähre und Sölde | 14,49 |

| 39 | Schießer | Jakob Meidinger | Sölde | 25,12 |

| 40 | Pfarrhof | Pfarrei Genderkingen | 52,75 | |

| 41 | Fischermärti | Mathias Böck | ehem. Fischlehen | 27,70 |

| 42 | Kirchenkonrad | Joseph Ruf | Sölde | 25,26 |

| 43 | Bäckenbauer | Michael Strobl | Sölde | 33,32 |

| 44 | Sehmille | Ignatz Förg | Sölde | 44,25 |

| 45 | Kiendlebald | Barbara Maier | Sölde | 10,14 |

| 46 | Karlmärti | Andreas Furtmaier | Sölde | 40,76 |

| 47 | Kirchenweber | Leonhard Strobel | Sölde | 17,18 |

| 48 | Zacherbartl | Michael Förg | Halbhof | 46,88 |

| 49 | Wirth | Franz M. Eckmaier | Gut | 131,91 |

| 49 1/2 | ||||

| 50 | Kräpele | Leonhard Riel | Sölde | 24,79 |

| 50 1/2 |

Hausnummern 51-100

| Haus-Nr. | Hausname | Besitzer | Hofbezeichnung | Grundfläche in Tgw. |

|---|---|---|---|---|

| 51 | Josel | Joseph Bauer | Sölde | 24,40 |

| 52 | Guttoni | Kath. Buchschuster | Sölde | 23,46 |

| 53 | Stapfenhanns | Michael Strobel sen. | Sölde | 5,31 |

| 54 | Stapfenbastl | Johann Sieger | Sölde | 23,34 |

| 55 | Gäßle | Gordian Laßer | Sölde | 9,10 |

| 56 | Schreinerglas | Johann Bäck | Sölde | 20,32 |

| 57 | Äußerer Fischer | Joseph Maier | ehem. Fischlehen | 18,57 |

| 58 | Äußerer Konrad | Anton Schweier | Sölde + Viertelhof | 45,78 |

| 59 | Pfarrhans | Mathias Eberwein | Sölde | 21,27 |

| 60 | Schreinerle | Joseph Lohmüller | Sölde | 9,76 |

| 60 1/4 | ||||

| 61 | Schneidermathes | Mathias Brunnhuber | Gnadenhaus | 0,59 |

| 62 | Wagner | Leonhard Kaißer | Sölde | 16,61 |

| 63 | Balerleweber | Martin Weinmaler | Sölde | 9,35 |

| 63 1/2 | ||||

| 63 1/3 | ||||

| 64 | Schloß | Graf Fugger auf Oberndorf und Glött | 13,90 | |

| 64 1/2 | ||||

| 65 | Martlschneider | Anton Hosp | Gnadenhaus | 1,44 |

| 65 1/2 | ||||

| 66 | Hauserle | Johann Fenster | Sölde | 42,26 |

| 67 | Schneider | Mathias Förg | Sölde | 6,22 |

| 68 | Heigl | Georg Deininger | Sölde | 20,57 |

| 69 | Wagner | Joseph Aufheimer | Sölde + Halbhof | 69,27 |

| 70 | Kropp | Michael Bißinger | Viertelhof | 47,69 |

| 70 1/2 | ||||

| 71 | Veitl | Michael Ruef | Viertelhof | 57,25 |

| 72 | Gallenänderle | Kaspar Mederle | Sölde | 28,53 |

| 73 | Burgbauer | Mathias Meidinger | Sölde | 21,37 |

| 74 | Pfeiffertoni | Anton Koch | Sölde | 20,02 |

| 75 | Binsenweber | Johann Bauer | Sölde | 5,21 |

| 76 | Feldbachsöldner | Joseph Rettinger | Sölde | 19,09 |

| 77 | Bauernhans | Georg Bauer | Lehengut | 58,10 |

| 78 | Lehenbauer | Joseph Bauer | Lehengut | 51,32 |

| 79 | ||||

| 80 | Eichmühle | Andreas Lohmüller | Gut | 110,94 |

| 81 | Nicht besetzt | |||

| 82 | Nicht besetzt | Zeitweise für Beim Donaulenz | ||

| 83 | Breitwanger | Jos. Anton Hurler | Gut | 201,61 |

| 84 | Schuhjack | Peter Schallen | Gnadenhaus | 0,14 |

| 85 | Pfarrkirche | Gebäude | 0,30 | |

| 86 | Zimmerhiesl | Alois Westenmaien | 0,15 | |

| 87 | ||||

| 88 | ||||

| 89 | ||||

| 90 | ||||

| 91 | entspricht HN 4 1/5 | |||

| 92 | ||||

| 93 | Kreuztoni | |||

| 94 | Nicht besetzt | |||

| 95 | ||||

| 96 | Nicht besetzt | |||

| 96 1/2 | ||||

| 97 | Nicht besetzt | |||

| 98 | Nicht besetzt | |||

| 99 | ||||

| 99 1/2 | ||||

| 100 |

Hausnummern ab 101

| Haus-Nr. | Hausname | Besitzer | Hofbezeichnung | Grundfläche in Tgw. |

|---|---|---|---|---|

| 101 | ||||

| 102 | Nicht besetzt | |||

| 103 | ||||

| 104 | ||||

| 105 | ||||

| 106 | ||||

| 107 | ||||

| 108 | ||||

| 109 | ||||

| 110 | ||||

| 110 1/2 | ||||

| 111 | nicht besetzt | |||

| 112 | ||||

| 113 | nicht besetzt | |||

| 114 | ||||

| 115 | ||||

| 116 | ||||

| 117 | Bahnhof | |||

| 117 1/2 | ||||

| 117 1/4 | ||||

| 118 | ||||

| 119 | ||||

| 120 | ||||

| 121 | ||||

| 121 1/2 | ||||

| 122 | ||||

| 1 Urfahrhof | Urfahrhof | Bernhard Lauter | Ganzhof | 226,73 |

| 4 Donaulenz | Beim Donaulenz | Konrad Fetzen | Gut | 13,58 |

Wörthen

| Haus-Nr. | Hausname | Besitzer | Hofbezeichnung | Grundfläche in Tgw. |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Brennerhof | |||

| 2 | Schönefelderhof | |||

| 3 | Bayertoni | |||

| 4 | ||||

| 5 | Kratzer | |||

| 6 | Mühlflecken | |||

| 7 | Simontoni | |||

| 7 1/2 | Gratzershäußlein |